被拉长的工业盒子——北京定慧圆•禅空间

这是一个改造项目,原建筑最早建于1970年代,是一座厂房,后几经改造、加建,上一个用途是设计公司的办公室。原建筑平面呈L形,二层,与很多大空间的厂房不同,原建筑空间跨度不大,高度也很常规,空间形态更是中规中矩,可谓没什么特点;唯一让人眼前一亮的是一个大约100平米的后院。建筑周边环境也不是很理想,它位于一个汽车园区内,建筑对面是大面积的停车场,周边可借用的景观元素几乎没有;而且因为有大量的人流和车流,原建筑的氛围显得很嘈杂。

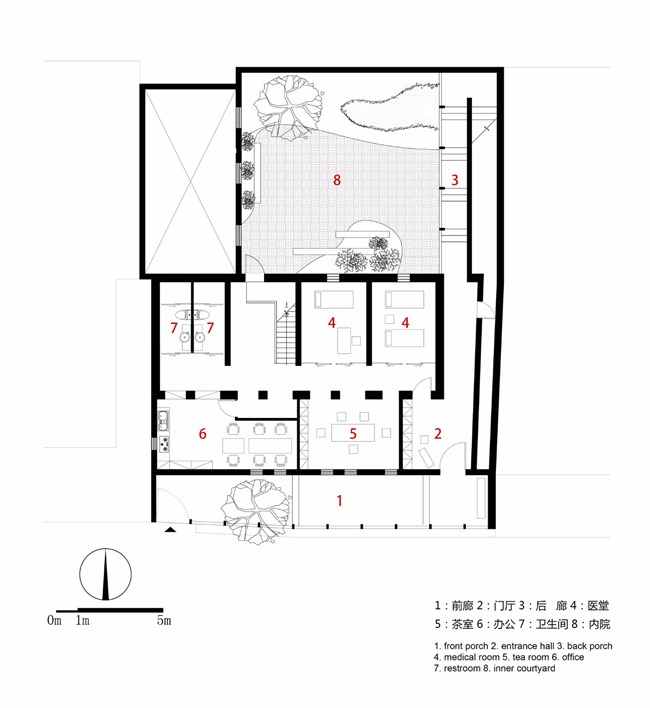

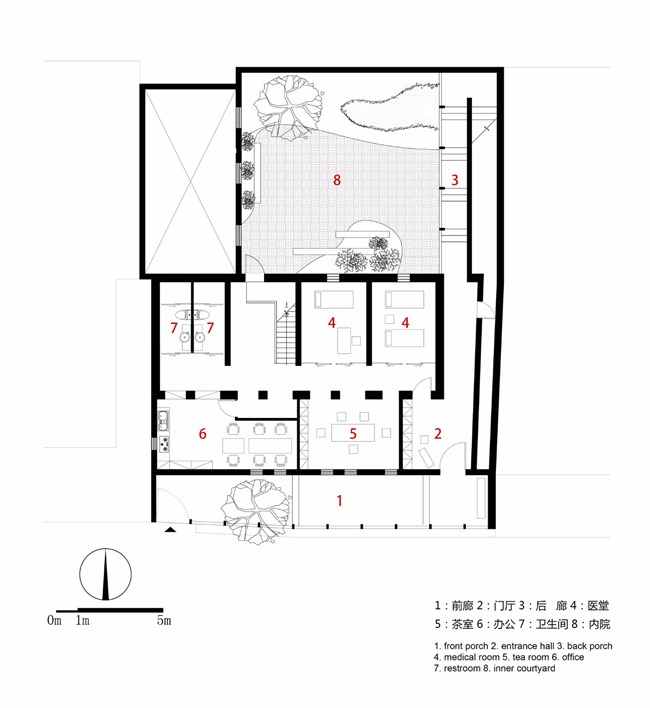

设计的任务是将这个老建筑改造成为一个禅茶会所。它的功能将包括:茶室(若干)、禅堂、多功能用途的雅集空间(琴室)、治疗室、办公和后勤服务等。业主希望在这个有限的空间内完成多种使用的可能性,如日常会客、休闲,禅修、雅集,以及中小型的聚会等等。

因为是禅茶会所,建筑的风格就必须有东方的韵味,有古意。当然,这里的古意不是传统符号的简单呈现。设计团队从一开始就不希望修旧如旧,或者简单照搬传统的符号;正相反,设计有意规避传统装饰符号的复制,而从空间入手,从意境入手。小中见大,峰回路转,移步换景等中国私家园林的场域精粹才是建筑师在这个项目中希望实现的。

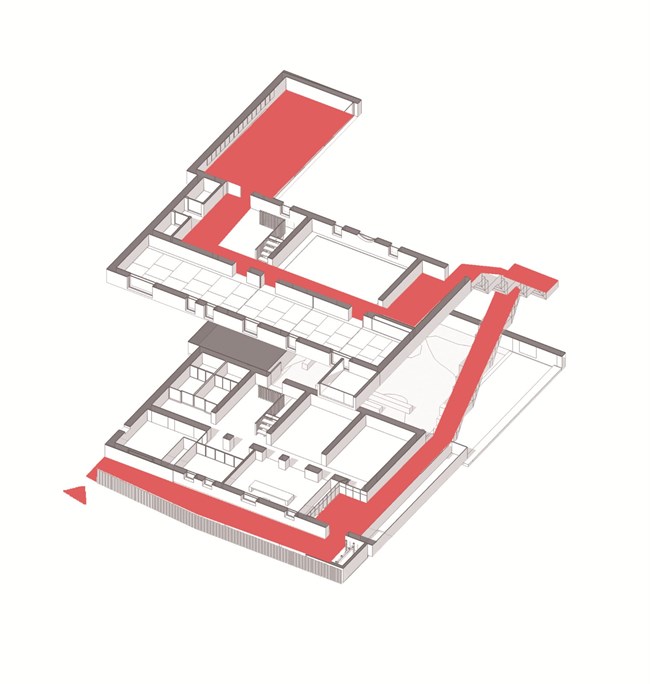

设计的核心是空间流线的重组。放弃了原来建筑平铺直叙的交通组织,以及简单置于建筑入口的楼梯,设计特意拉长了使用者进入主空间的时间,希望在游走的过程中让心静下来,进入禅茶的氛围中去。借助原有建筑L的空间布局,以及后院场地,一个超长的、曲折的路径被营造出来:人们从建筑新加建部分的西侧步入,经过一个狭长的半室外的廊道,进入建筑中;然后转头向北穿过整个建筑进入后院空间;在这里建筑师加建了一个对折的廊道空间,它的形制介于长坡道和两跑楼梯之间;人们拾阶而上,途中会透过格栅看到内院和对面的大茶室,然后转头进入一个狭长、封闭的空间;最终进入二楼。这里才是这个建筑主要的公共空间,包括雅集空间(琴室)、小茶室、禅堂和大茶室。

一楼和二楼的另一个垂直交通被安排在整个建筑的中后部,L形平面的拐弯处;同时原来置于入口西侧的楼梯被取消,为入口区域的廊道腾出空间。新楼梯的安排既更好的满足了人流疏散的需要,同时又将整个建筑的流线进一步拉长、延续。人们可以从此处下到一楼,并通过楼梯下的院门进入后院。至此,一个刻意拉长的线路得以完成,人们从外部进入室内,直至后院,直线距离不足十米,却要经历多重空间的体验。设计师希望借此将进入者的心态平复下来,从嘈杂的闹市引入宁静的内心世界。

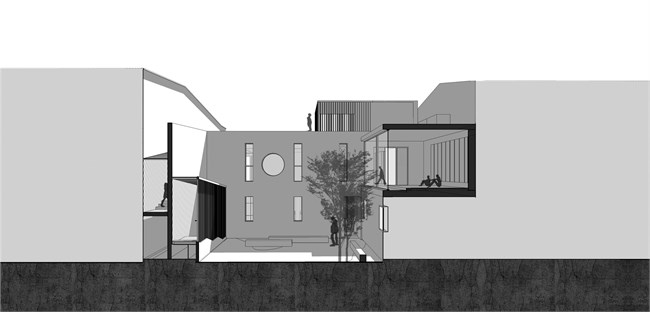

空间亮暗、开阖的节奏也是这个改造项目的关键之一。在设计师看来,这种空间和氛围的变化是中国传统空间最具魅力的地方。因此,围绕着内院,新营造出来的空间序列在天然光和人工光之间交替;空间的亮暗也跟随天然光和人工光的交替而变化;与之同步,视线的通透、封闭、半通透也在这个过程中被精心的安排。人们进入这个建筑后,会在不同的时间,不同的角度,不同的视域中看到庭院和彼此,这在某种程度上也是对中国园林的一种采样。

空间尺度的变化也追随这一逻辑:从一楼入口廊道的狭长、瘦高,到入口更衣处,再到相对低矮狭长的一层走廊,然后是逐渐抬升的、明亮的长走廊,转头仍然是长走廊,然后进入一个封闭的、微光的玄关,转弯后是第一个主空间——多用途的雅集空间,之后又是狭小的过度空间——楼梯间,最后进入明亮宽阔的大茶室,并最终俯视整个庭院。从始至终,人都在方寸间移动,但感受却起伏跌宕。

为了达到上面说的空间序列效果,建筑师对于原有建筑进行了一系列改造和加建。首先是入口部分:原有建筑的入口立面为红砖,经过几轮改造,整体气质带有很强的工业感,并不适合新的建筑定位。通过拆除原建筑的入口和楼梯,并“占用”建筑门前的隔离绿地,新建筑获得了一个全新的的入口和立面。新立面是一个完整的半透明面,由新型环保材料——竹钢格栅组成,很好的体现了禅意和会所的气质。值得注意的是,原场地中有一颗树,我们刻意保留了它,并将之圈入入口廊道中。在立面处理上,一个圆洞将树勾勒出来,使之成为了人工构筑物中的一抹自然;在平面上,树为原本通直的廊道平添了趣味。

重点改造的部分还包括庭院:连接一楼和二楼的廊道就位于庭院的东侧。借助原有建筑和庭院的空间条件,设计巧妙的完成了这一折返廊,并在外部和背后的建筑一起形成层叠的抽象图形,为对面的大茶室提供了对景。原有院墙被加高,除了可以遮蔽背后不太理想的景观外,也使庭院空间更加内敛。原来的红砖墙被处理成为白色,减少了工业感,增加了书卷气;原有建筑不规律的开窗也被规整,形成具有韵律感的外立面。松、竹、石和水池的加入,为庭院平添的活力和趣味性,也再次回应了整个建筑的东方意味。

流线分析图

一层平面图

东西剖透视图

南北剖透视图

一层平面图

项目名称:北京定慧圆•禅空间

地点:北京

业主:百得利艺术俱乐部

主持建筑师:何崴

建筑、室内设计团队:陈龙、王琪,赵卓然

建筑、室内设计公司:何崴工作室/三文建筑

照明设计团队:张昕、韩晓伟、周轩宇

特别顾问:薛晓明,张意诚

施工:北京高辉利豪建设有限公司

用地面积:300平米

建筑面积:450平米

设计时间:2014-2015

建设时间:2015-2016.01

摄影师:邹斌, 何崴

何崴

博士,中央美术学院建筑学院 副教授,著名建筑师

清华大学建筑学学士

德国斯图加特大学建筑与城市规划硕士(Dipl.-Ing. Architektur, University Stuttgart)

中央美术学院设计艺术学博士

中国建筑学会乡村建筑专委会副主任委员

中国建筑学会地区建筑专委会委员

北京照明学会环境艺术照明委员会副主任

德国Professional Lighting Design杂志中文版:《照明设计》杂志执行主编

《住区》(Community)杂志编委

2013 International CPL Award(马赛)国际评委

2016金点概念设计奖学术顾问

主要获奖:

2014年,《世界建筑》杂志,“2014WA中国建筑奖-社会公平奖”,优胜奖(一等奖)

2014年,《世界建筑》杂志,“2014WA中国建筑奖-设计实验奖”,入围作品

2015年,住建部,“优秀田园建筑奖”,一等奖,省部级奖项

2015年,中国民族建筑研究会,“喜民传统民居修复与改造设计大赛”,鼓励奖(三等奖)

2015年,2015金点设计奖空间类年度最佳设计奖(Best of Golden Pin Design Award 2015)

2015年, A&D Trophy Awards 2015,佳作奖(Certificate of Excellence)

2015年,Design for Asia 2015亚洲最具影响力设计奖-铜奖

2015年,金堂奖,酒店空间设计优秀作品

2016年,美国Hospitality Design Award经济型旅社/民宿类大奖

2016年,意大利A’design Award银奖

2016年,北美IES Award 佳作奖

2014年,北京国际设计周优秀项目奖,2项

2014年,751国际设计节最具设计传播奖,2项

2014年,光华龙腾奖

策划和参与的主要展览:

2012年,9-10月,2013北京国际设计周,北京

2012年10月,“中国建筑100”,德国曼海姆REM博物馆,曼海姆,德国

2014年9-10月,2014北京国际设计周,北京

2014年11月,2014世界绿色设计论坛Freiburg站,中国设计特展,弗莱堡,德国

2015年5月,天津国际设计周,天津

2015年5月,2015世界绿色设计论坛国际乡村设计展(2015 World Green Design Forum Yangzhou Summit-World Rural Design Exhibition),扬州科技馆,扬州

2015年9月-10月,《中国建筑1000》,北京798艺术中心,时代画廊,北京

2015年9月-11月,《上海城市公共空间艺术季》,上海西岸展览馆,上海

2015年9-10月,《2015北京国际设计周——建筑之外》,北京世纪坛,北京

2015年10月-11月,《韩国光州双年展》,光州,韩国

2016年1月-3月,《中国设计大展》,深圳,中国

2016年5-11月,威尼斯建筑双年展平行展——《共享、再生》,梵宫,威尼斯,意大利