「贝聿铭:人生如建筑」 资料便览

附录

「贝聿铭:人生如建筑」 资料便览

展览概览 首个聚焦于贝聿铭(1917–2019)的大型回顾展「贝聿铭:人生如建筑」 ,巨细无 遗地审视这位二十世纪和二十一世纪深具影响力的建筑师的作品。

贝聿铭肖像,摄于刚获选设计麻萨诸塞州多切斯特的肯尼迪总统图书馆暨博物馆之时 ,1965 年 © John Loengard/The LIFE Picture Collection/Shutterstock

世上少有人能像美籍华裔建筑师贝聿铭(1917–2019)一样,敢于以推动全球文化 交流为抱负,并将之发挥得淋漓尽致。贝聿铭的职业生涯纵贯七十载,其备受瞩目 的建筑项目横跨多个大洲,奠定了他在建筑史和流行文化领域的地位,以及对后世 的深远影响。

这是首个关于贝聿铭的全面回顾展 ,透过纵观并细看这位著名建筑师的作品,我们 从中归纳出六大主题:他的成长轨迹 ,城市空间的设计手法 ,对艺术的投入 ,与客 户的关系 ,对几何形态、建筑物料与结构的娴熟运用,以及对历史的省思。贝聿铭 认为建筑可以彰显那些跨越时空和文化的地域历史和全球运动。他的设计也体现了 他对共同协作和跨文化交流的看法,反映建筑物和空间与周遭环境息息相关的信念 ──即建筑与生活密不可分。

展览日期:2024 年 6 月 29 日(星期六)至 2025 年 1 月 5 日(星期日) 展览地点:M+西展厅

此展览由 M+设计及建筑策展人王蕾、荷兰鹿特丹 The New Institute 馆长兼艺术总 监陈伯康 ,并由 M+设计及建筑策展助理陈迺安和吴紫茵协助 。

展览部分

第一部分 「 贝聿铭的跨文化底蕴」

贝聿铭成年之时正逢世界局势动荡不安。经济大萧条、两次大规模战争──日本侵 华战争和第二次世界大战 ,对他的人生、价值观和建筑设计都带来了重大影响。这 些事件亦令生于中国的贝聿铭能适应不同的环境,以美籍华裔建筑师的身分 ,设计 出改变全球诸多城市的作品 。

贝聿铭早期的建筑学养 ,汲取自他多个成长地的城市风貌,也受留学美国期间接触 到设计上的现代主义的革新思想所影响。这些学术陶染以及调和多重身分的经验, 使贝聿铭采用跨文化手法,将一个地方的历史和地理特征,与传统和当代建筑实践 融会一体 。

贝氏家族于上海法租界福开森路(现武康路) 贝祖诒住宅(属中国银行所有)的花园中合照

后排:贝聿铭(左三)、贝祖诒(左六),

坐者:贝聿铭祖父贝理泰(左五)

1935 年

© 版权所有,由贝洽提供

贝聿铭

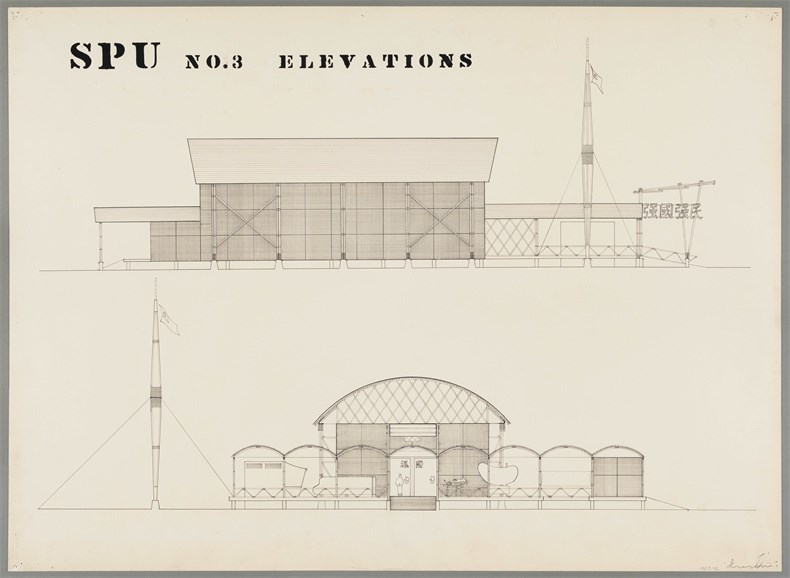

中国战争时期与和平时期的标准化宣传站:

No. 3 立面图

1940 年

墨水纸本

© MIT Museum

由麻省理工学院博物馆提供

贝聿铭

麻省理工学院四年级习作设计

《一所香港银行家会所》

1938 至 1939 年

© MIT Museum

由麻省理工学院博物馆提供

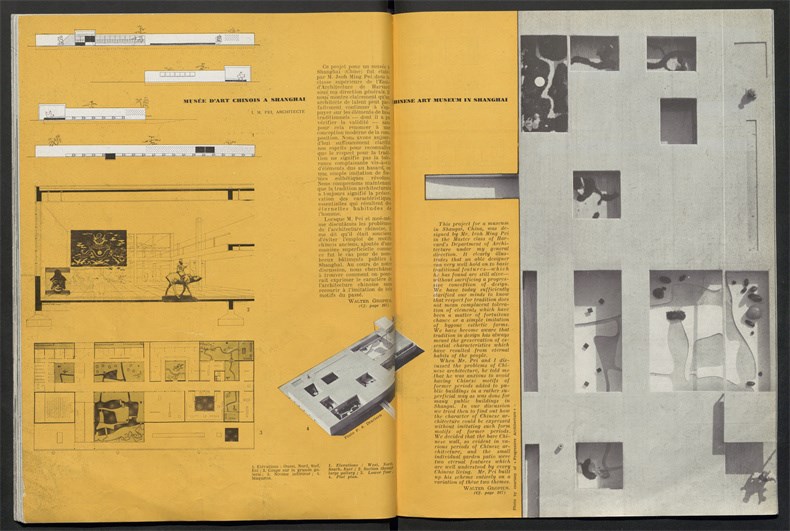

华特.葛罗培斯的文章〈上海中华艺术博物馆〉 刊于《今日建筑》第 28 期

1950 年 2 月出版

由建筑与文化遗产城当代建筑图书馆提供

第二部分 「 房地产和都市重建」

贝聿铭因设计了多个重要文化地标而声名大噪,但他对房地产和城市规划方面的贡 献却鲜为人知。这主要是由于建筑业界对商业项目抱持偏见。1948 年,贝聿铭加入 战后美国最大的地产发展公司──齐氏威奈。贝聿铭参与设计的都市重建计划,尤 其是在美国的那些,都侧重混合用途的规划,并着眼于为公共房屋和低收入社区改 善环境。

贝聿铭于 1955 年自立门户,开设贝聿铭及合伙人事务所,承接的设计业务随后扩展 至美国以外地区。贝聿铭及其团队不断运用都市设计、经济学和城市规划的知识, 并周旋于市政府领导层、政府法规和资源限制之间。

贝聿铭向一位俄克拉荷马市官员讲解他对 该市新市中心的发展提案

约 1964 年

© The Oklahoman - USA TODAY NETWORK

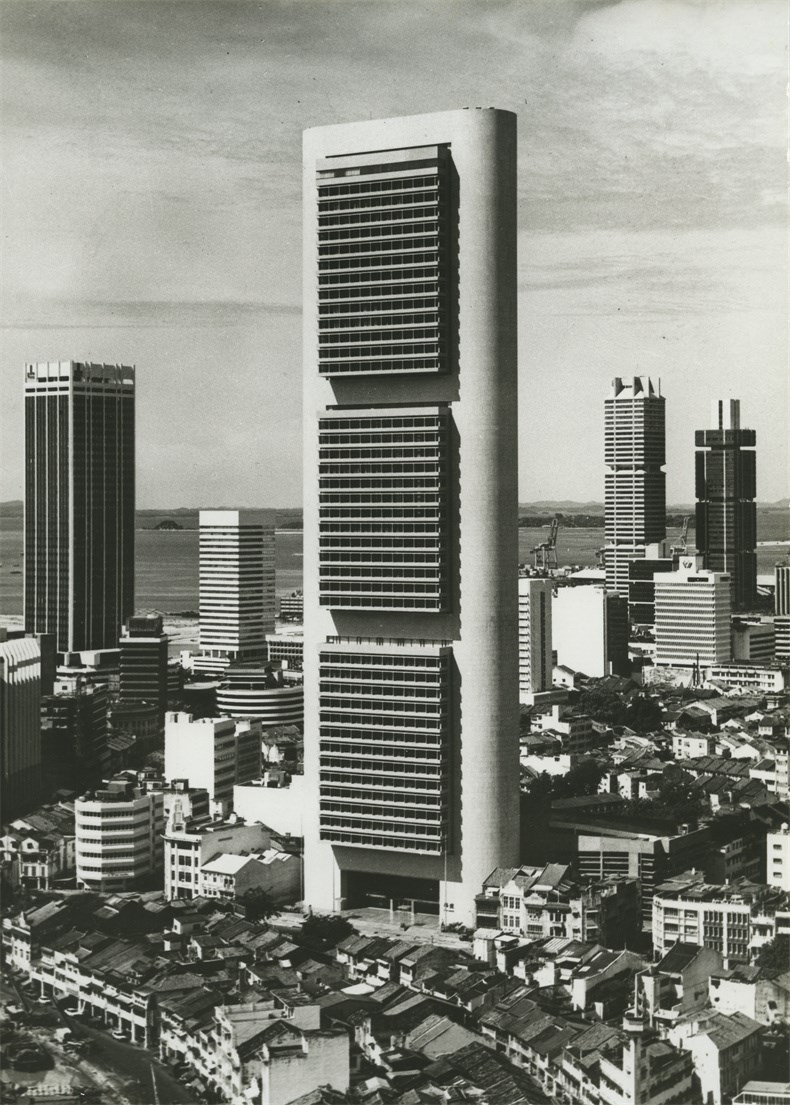

华侨银行大厦(1970-1976)屹立于新加坡金融 区摩天大楼间一景

约 1976 年

M+,香港

BEP Akitek 捐赠,2019 年 © BEP Akitek

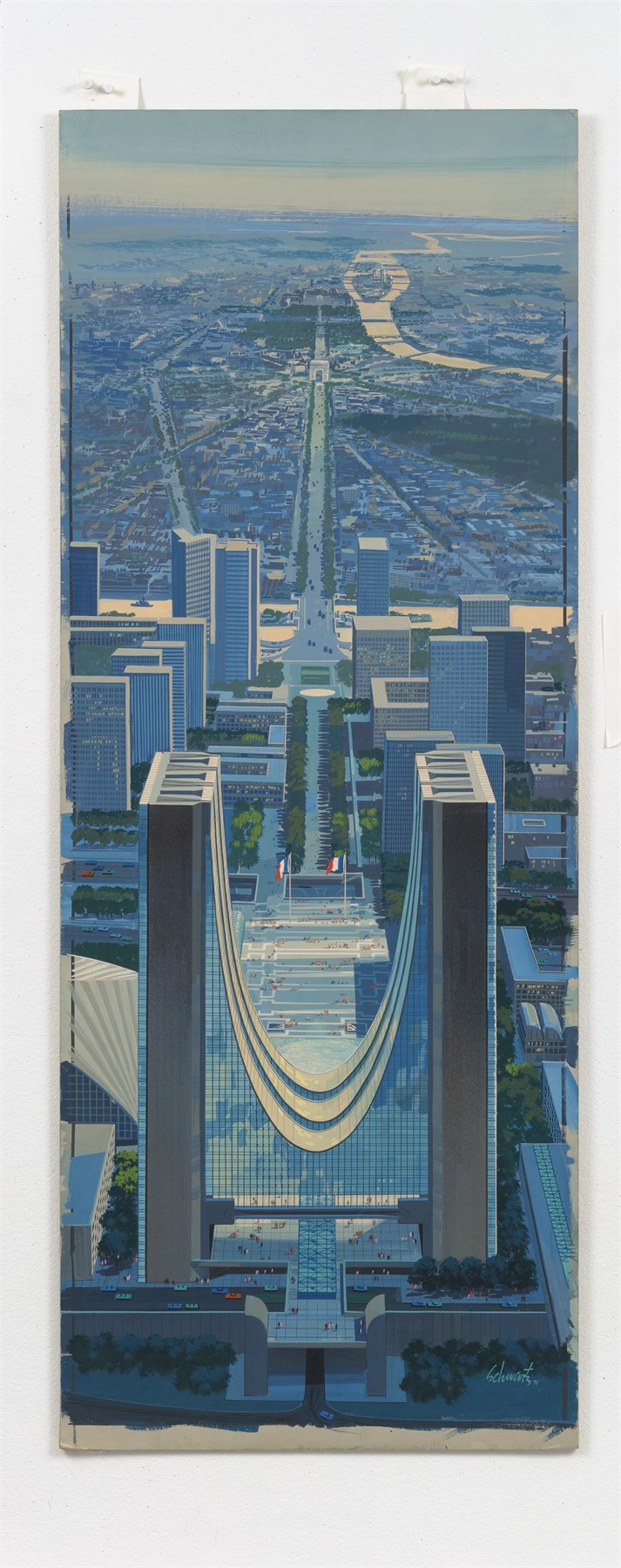

罗伯特.施瓦茨(绘图师)

贝聿铭建筑事务所

拉德芳斯之首(1970-1971,未建成)设计方案 效果图,巴黎

1971 年

蛋彩画纸板本

图片:M+,香港,获授权数码复制 © Pei Cobb Freed & Partners

何兆南

从中银大厦(1982-1989)眺望旧中国银行大厦

和遮打花园,香港

2021 年

M+委约拍摄,2021 年

© 何兆南

第三部分 「 艺术与公共建筑」

贝聿铭以设计博物馆最广为人知,但出自他手的博物馆 ,重要之处不仅限于其独特 外观。贝聿铭的设计手法 ,源于他对人们如何体验不同艺术类型的敏锐洞察 ,亦因 他深信博物馆本应是个令人赏心悦目的公共空间。贝聿铭积极邀请艺术家创作,并 将这些以大型雕塑为主的艺术品融入到他所设计的博物馆、银行和住宅等项目中。 这种做法不但反映他认为艺术和建筑能相得益彰的信念,体现他对同时代艺术家的 钟爱 ,从中也可见他相信艺术能够提升人们的空间体验 。

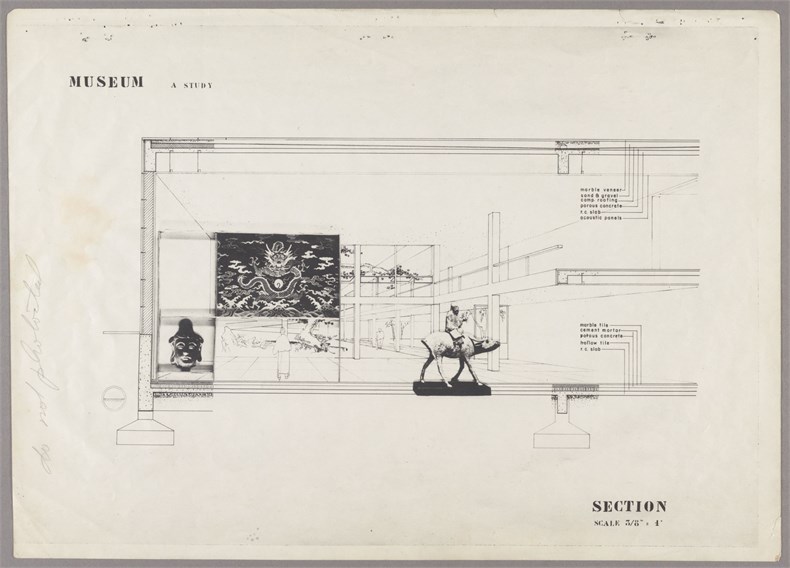

贝聿铭

哈佛大学设计学院建筑硕士论文中

「上海中华艺术博物馆」设计的剖面绘图

1946 年

由哈佛大学设计学院弗朗西斯.洛布图书馆提供

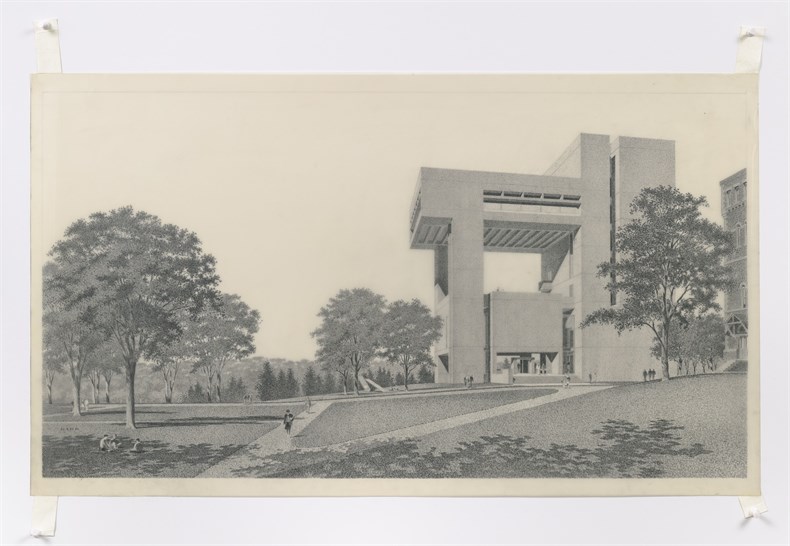

杰.亨德森.巴尔(绘图师) 贝聿铭建筑事务所

从康奈尔大学的人文方庭望向赫伯特·约翰逊艺术博 物馆(1968-1973)一景,纽约州伊萨卡

约 1968 年

铅笔厚描图纸本

图片:M+,香港,获授权拍摄 © Pei Cobb Freed & Partners

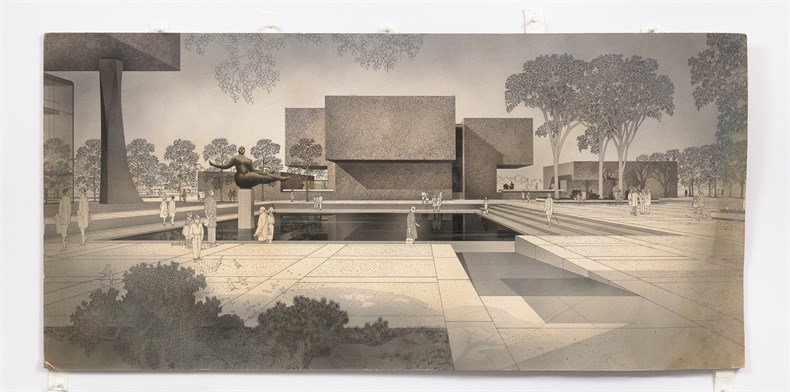

赫尔穆特.雅各比(绘图师)

贝聿铭建筑事务所

艾弗森艺术博物馆(1961-1968)建筑及社区广场 效果图,纽约州雪城

约 1961 年

墨水纸本

图片:M+,香港,获授权拍摄

© Pei Cobb Freed & Partners

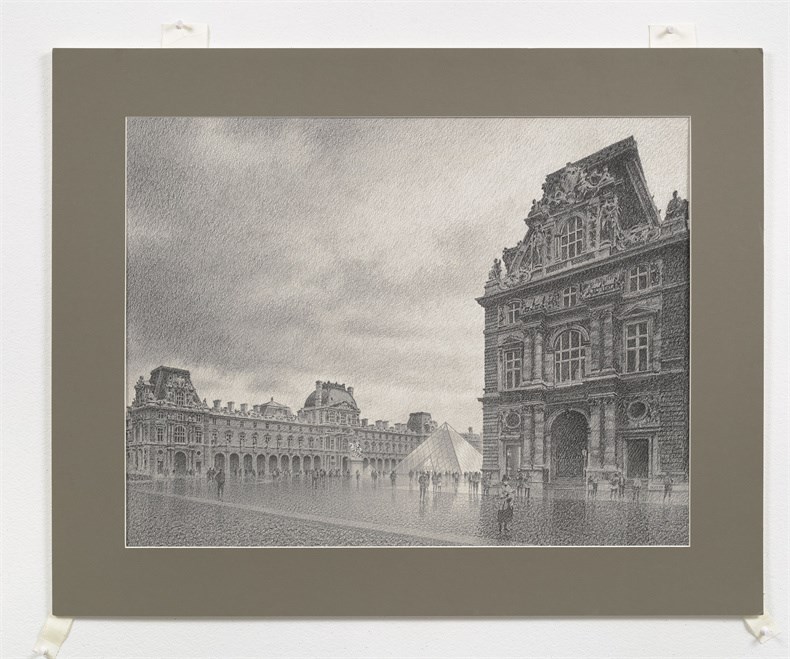

乔瓦娜.席尔瓦

大罗浮宫计划(1983-1993)中黎塞留馆皮热中庭

室内景观,巴黎

2021 年

M+委约拍摄,2021 年

© Giovanna Silva

第四部分 「 权力、政治与赏识青睐」

贝聿铭职业生涯的成就,可以归功于他建筑技艺高超、解决问题的手腕高明,但同 时也凭借一点运气,还有在面对重要客户和重大项目时的不懈坚持。从市长到博物 馆馆长,贝聿铭在和客户打交道时,善于展现出令人信赖及乐于合作的一面,并能 真切体察他们的需求。他常常能够说服客户不计成本,追求比原本所想更为远大的 目标。在他漫长的职业生涯中,贝聿铭的多个重大项目影响了世界各地多个城市和 机构。但他同时亦须处理与客户想法有落差的情况,或应付公众因其项目所带来的 转变而批评反对的局面。

久保田奈穂

台地上的国家大气研究中心(1961-1967)建筑

群,科罗拉多州波德

2021 年

M+委约拍摄,2021 年

© 久保田奈穂

保罗.史蒂文森.欧雷斯(绘图师) 贝聿铭及合伙人事务所

大罗浮宫计划(1983-1993)中拿破仑庭院金字塔 入口的白天效果图,巴黎

1984 年

铅笔纸本

图片:M+,香港,获授权数码复制 © Pei Cobb Freed & Partners

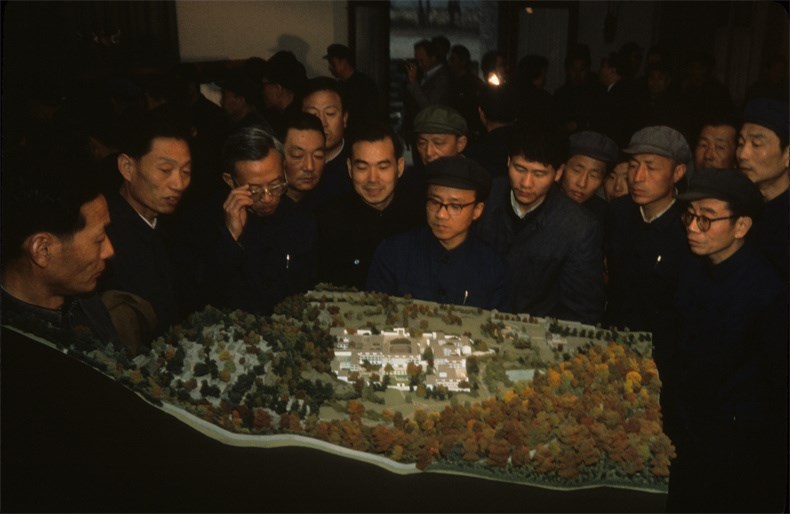

曹慰祖

一群官员观看香山饭店(1979-1982)模型,

北京

1979 年

图片:© 曹慰祖

穆罕默德.萨姆吉

从公共海滨长廊望向伊斯兰艺术博物馆

(2000-2008),多哈

2021 年

M+委约拍摄,2021 年

© Mohamed Somji

第五部分 「物料改良与结构创新」

贝聿铭认为造型、物料和技术三者密不可分。他的团队进行过广泛研究,为建筑界 引进许多创新物料和结构。在齐氏威奈公司以至他后来的项目中,贝聿铭领导团队 合力探寻别出新意的选材策略。他们在工作中发现混凝土、石材、玻璃和钢铁的多 种用途,而且能兼顾结构完整性和经济效益。本部分展示的项目都显露出贝聿铭对 建筑物料的敏锐触觉,他透彻掌握材料如何能为生活空间增添生气,从中也可见他 为实现方案煞费周章所付出的心力。

李国民

路思义教堂(1954-1963)祭坛后的

玻璃幕墙一景,台中东海大学

2021 年

M+委约拍摄,2021 年

© 李国民

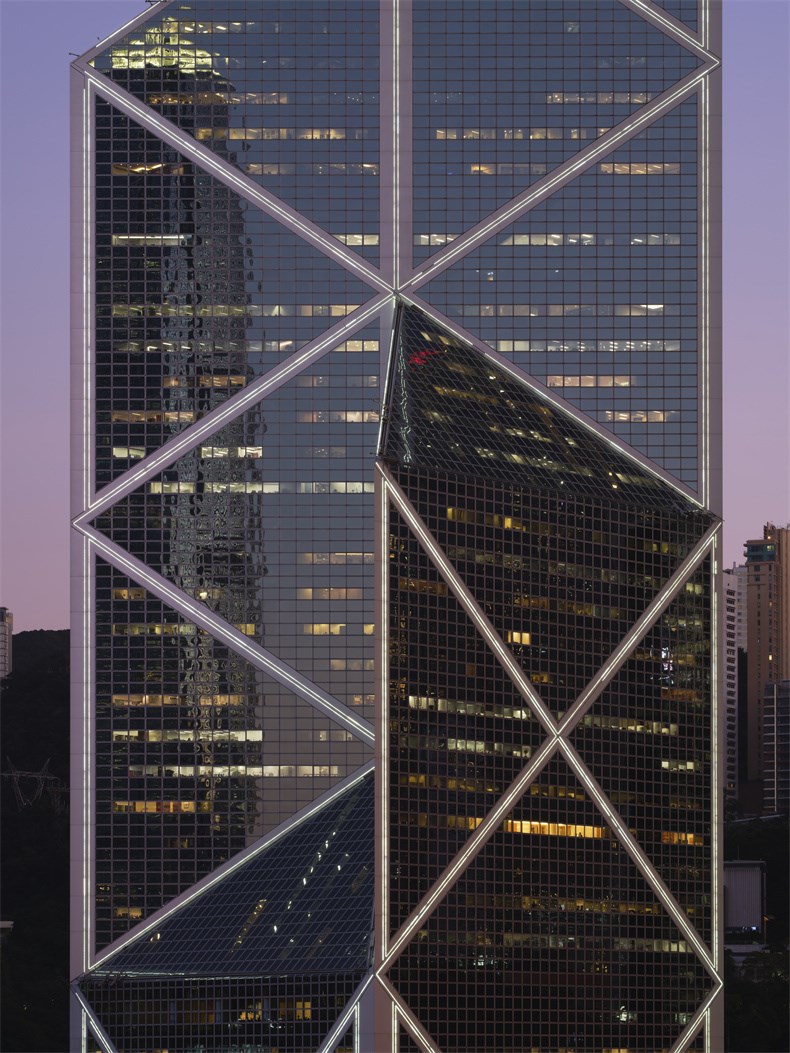

何兆南

中银大厦(1982-1989)外墙一景,香港

2021 年

M+委约拍摄,2021 年

© 何兆南

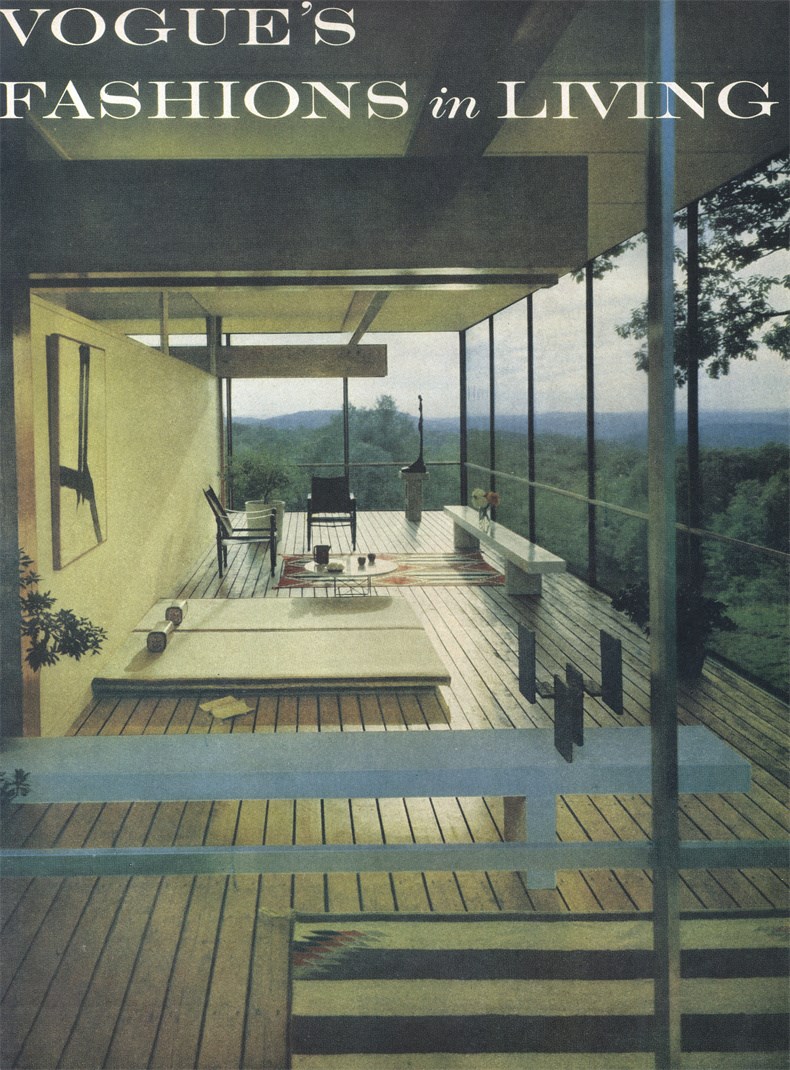

贝氏私宅的照片刊于《Vogue》第 138 期的文章 〈完美的小房子〉

1961 年 1 月出版

摄影师:罗伯特.达莫拉,《Vogue》杂志

© Condé Nast

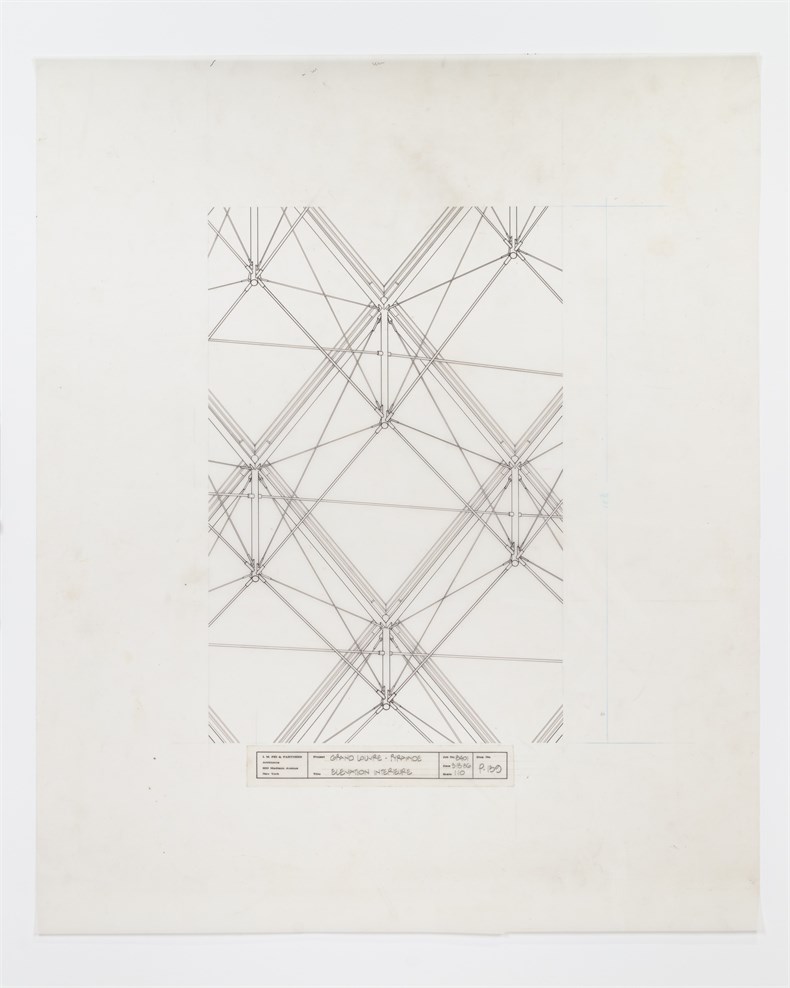

贝聿铭及合伙人事务所

大罗浮宫计划(1983-1993)的金字塔幕墙空间

桁架内部立面图,巴黎

约 1986 年

墨水厚描图纸本

图片:M+,香港,获授权数码复制 © Pei Cobb Freed & Partners

第六部分 「 以设计重新解读历史」

在其职业生涯中,贝聿铭一直致力寻找方法令现代建筑的技术发展及改良社会的使 命,能够与他的建筑项目所蕴含的不同文化和历史融合一起。他的这种手法并非所 有人都能了解和认同。到了 1980 年代,许多建筑师与文化评论者开始贬斥贝聿铭, 认为他参考旧有建筑方式,只是混合不同风格的肤浅手法。然而,贝聿铭从文化和 历史原型中掇菁撷华,意在汲取前例,从而构思出切合当地需求和建筑物用途的造 型和空间设计策略。他灵活借采传统元素,与当代现状保持一种富有成果的张力。

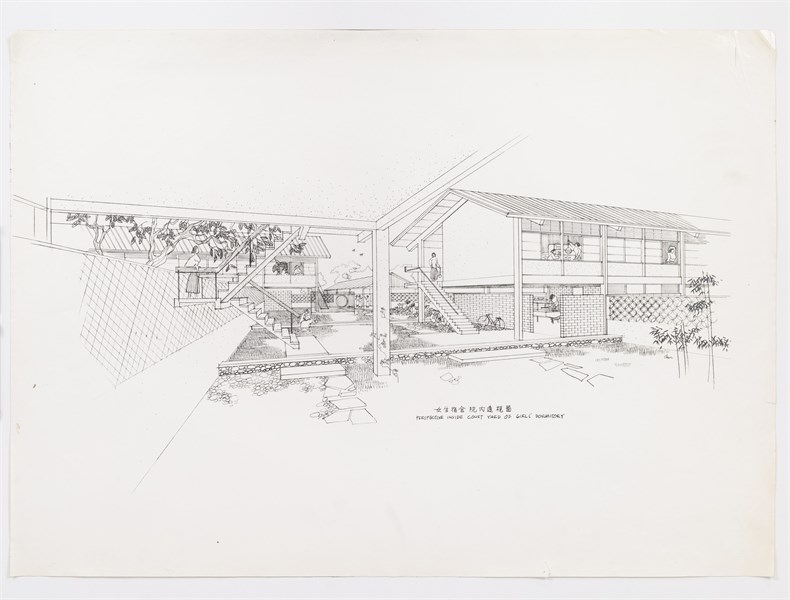

陈其宽(绘图师)

贝聿铭建筑师

东海大学(1954-1963)女生宿舍庭院内透视景 观,台中

约 1955 年

复印本

图片:M+,香港,获授权数码复制 © Pei Cobb Freed & Partners

乔瓦娜.席尔瓦

一名新娘在大罗浮宫计划(1983-1993)的黎塞留

通道留影,巴黎

2021 年

M+委约拍摄,2021 年

© Giovanna Silva

贝聿铭及合伙人事务所

香山饭店(1979 -1982)模型,北京

约 1979 年

纸、亚加力

贝考弗及合伙人事务所捐赠

尚待完成收藏程序

图片:M+,香港,获授权拍摄

© Pei Cobb Freed & Partners

穆罕默德.萨姆吉

伊斯兰艺术博物馆(2000-2008)的多刻面主建筑

一景,多哈

2021 年

M+委约拍摄, 2021 年

© Mohamed Somji

设计腕儿官方微信

010-88600030