【北京设计周】“节节攀升”生态未来建筑畅想展

以下均授权Designwire设计腕儿首发

“一栋真正的生态建筑应该是对环境不会带来任何伤害和破坏的,同时建筑与环境能够和谐共生,成为一个有机整体” 槃达建筑合伙人孙大勇说,他们希望创造一个经济、工业和社会三者高效统一并且真正实现零浪费的新型建造生态链条。这是一场从“源点回归源点”的生态运动,是针对今天的城市的一次宣言和挑战。

2015年9月25日,“节节攀升”生态未来装置展正式揭幕,展览由槃达建筑设计孙大勇&Chris团队创作,北京国际设计周、北京751、Designwire设计腕儿联合出品,展览截止至10月6日。

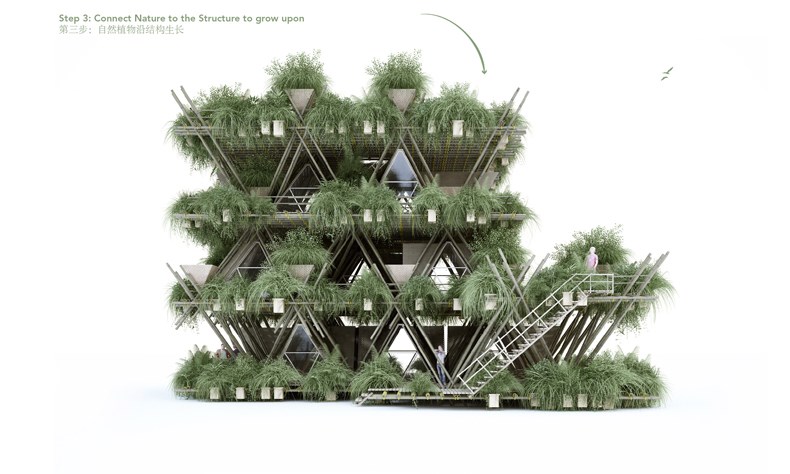

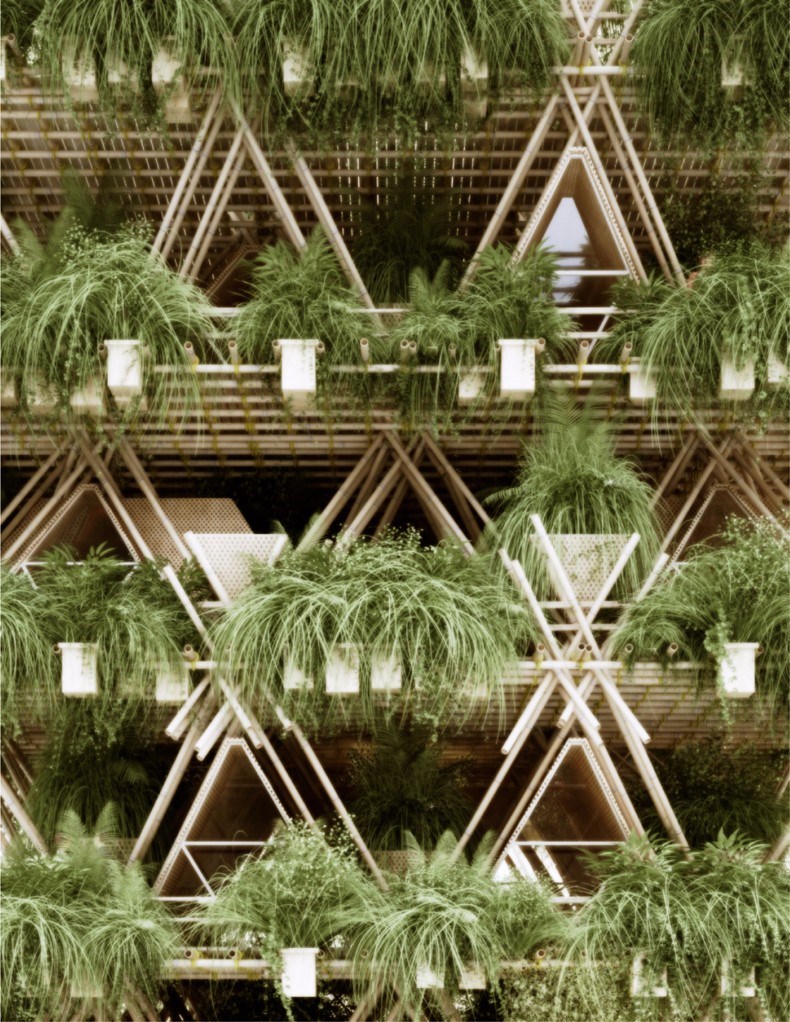

以竹子为材料,实验出一栋生态模块建筑单元结构,是设计师对可持续建筑重新思考和探索。

如果“优雅”意味有效和简洁,已有太多评价将“优雅”用来形容竹子构建的空间,但这种“优雅”到了孙大勇和Chris那里,成了“谦逊”。

建筑中的某个细节过于强烈、抢眼,势必会破坏整体环境的和谐。他们希望其建筑作品能够以谦逊的姿态矗立于所在的环境,令身处其中的人能够更深刻地感受与大自然的亲密。

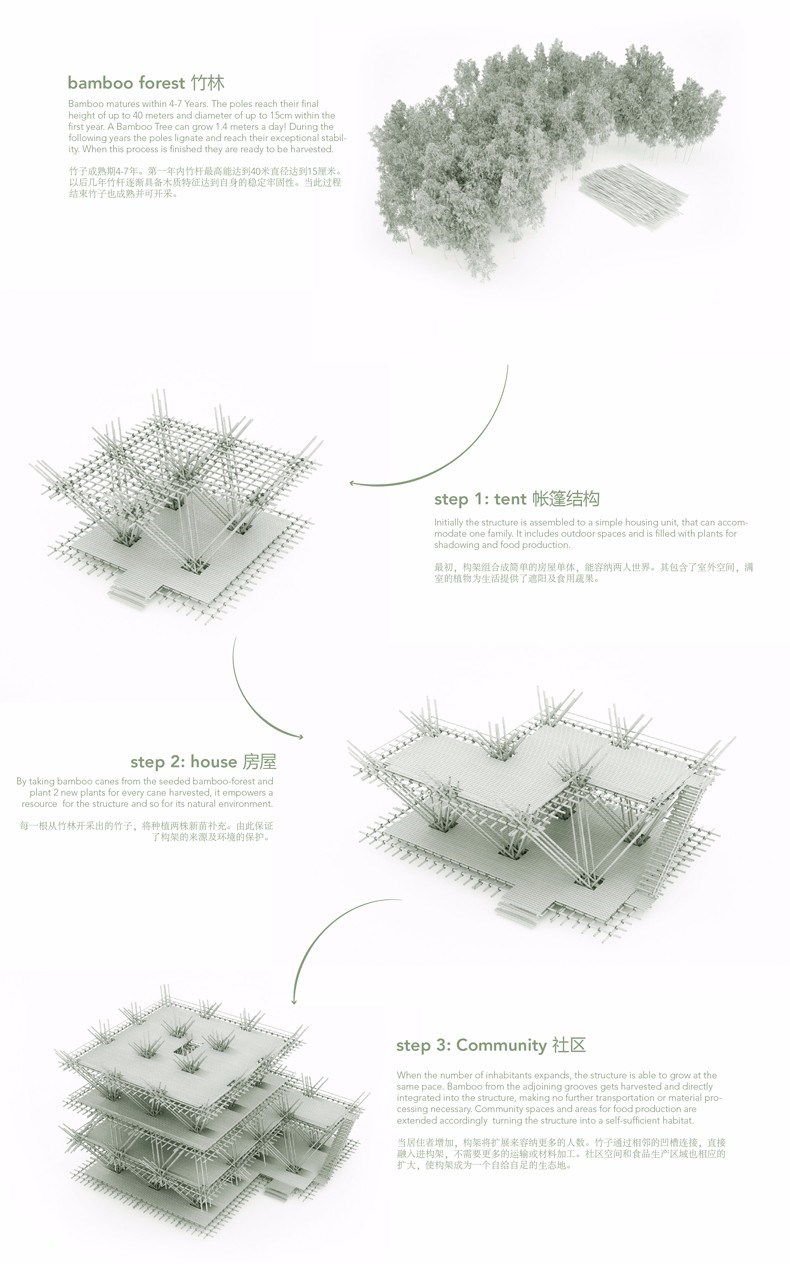

在亚洲及中国南部,以竹子为建筑的形式有着悠久的历史。相对于其它树种需要30-60年时间才能成熟和开采,竹子4-6年就长成40米高,且在吸收同等二氧化碳时能释放多余其它树种35%的氧气,有效避免水土流失,作为可持续建筑材料的探索之选,竹子可谓当之无愧。

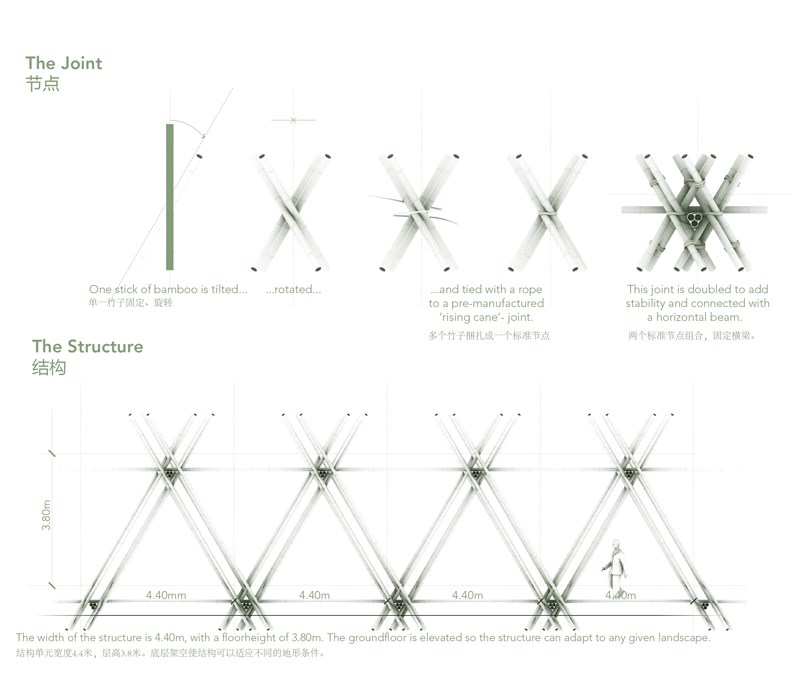

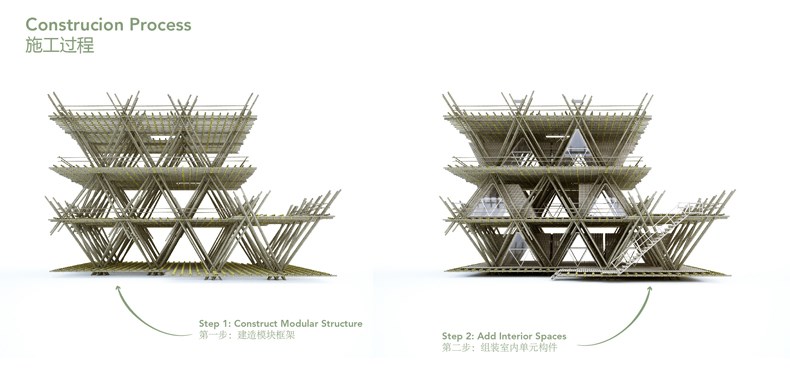

槃达建筑在过去的一年里,针对竹子研发了一套空间结构体系。通过竹子与智能的施工方式相结合,使其具有更广的社会应用价值。

“节节攀升”结构系统历时14个月研究,已申请专利,版权属于槃达建筑

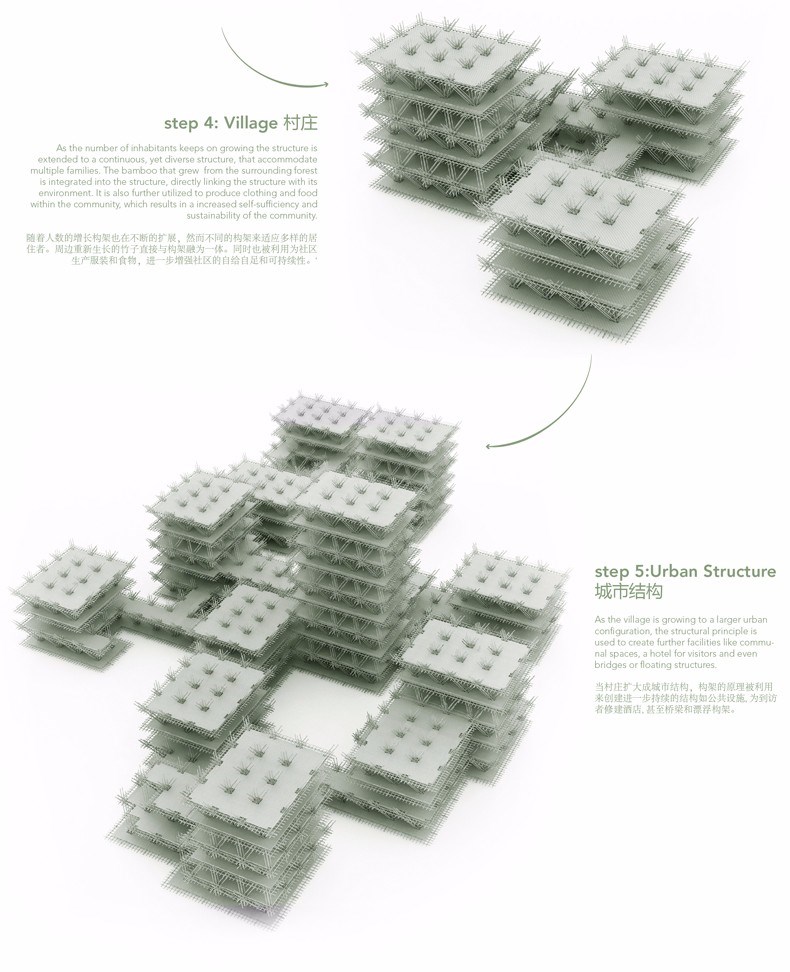

设计通过巧妙的创新,用竹子创建了一个模块建筑结构,根据建筑尺度与荷载的不同,建筑的结构单元即能增加又可减少。从而使之可以根据功能和场地的不同进行多方向延展,具有更广泛的适应性。

结构体系采用生长式结构,可以动态适应实际需求的改变,最初构架组合成简单的房屋单体,能容纳两人世界。其中包含了室内和室外两重空间,满室的植物既为空间提供了庇荫处,也起到了一定的装饰效果。除此之外,每一根从竹林开采出的竹子,将种植两株新苗补充,以保证构架的来源及对环境的保护。

竹子通过相邻的凹槽连接,直接融入进构架,不需要更多的运输或材料加工。社区空间和食品生产区域也相应扩大,使构架成为一个自给自足的生态地,进而形成一个村落。随着人数的增长构架也在不断扩展,来适应多样的居住者。

项目名称:PENDA_“节节攀升”生态未来建筑畅想

项目类型:建筑设计、研究

项目位置:北京751火车头广场

项目规模:50m2

设计团队:Chris Precht、孙大勇、Veit Burgbacher、白雪、Frank Lee、李朋冲、龙辉元

摄影:夏至

联合出品: